2012年 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2011年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2010年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 /

晩夏の夜、夏の着物で最後のお出かけ (2012/09/10 )

偽おはしょりの作り方! (2012/09/01 )

おばあちゃんの世界 (2012/08/21 )

ちょっと珍しい柄の手ぬぐい入手!+草の根の被災地支援 (2012/08/15 )

四国・保多織りの浴衣で、友人の書を見る (2012/08/09 )

我が家の猫はちょっと性格が悪い? (2012/08/07 )

昼顔の絽のお着物で、浅草散歩 (2012/08/01 )

珍しい、蝶の文様の浴衣でお出かけ (2012/07/26 )

福島直後の東京をつづった散文詩、香港のアート雑誌に掲載 (2012/07/24 )

© 2011 Maya Nishihata

All Rights Reserved.

初代・龍村平蔵の帯で、初釜へ 2012/01/19

ツイート

先週、いつもお仕事を頂いている出版社の重役の方のお招きで、江戸千家お家元の初釜に参加致しました。今日はそのコーディネートご紹介日記です。

さて、当日のコーディネートは下の写真のように。

残念ながらお茶席の場では写真を撮ることは出来ませんので、帰宅してから家で撮ったものになります。

*着物は、祖母が染めた色留袖。菊の地紋の綸子地に流水取り。その中に桐などを染めた一枚です。華やかではありますが格は高く、お家元での初釜にふさわしいかなと思い、選んでみました。

まあ、なかなか色留袖を着る機会もありませんので、ここぞとばかり出してみたという裏事情も!

*実はこの色留袖、三つ紋だと思い込んで当日を過ごしていたのですが、帰宅して衣紋掛けに掛けてみたら、五つ紋でした…!地紋の凹凸に白の日向紋が紛れ、気づけていなかったのでした。

恐らく初釜ですと三つ紋の方がふさわしかったように思いますが、格下げで失礼をした訳ではないので、良かったと思うことにします。

*この日締めた帯は、我が家の家宝の帯の中の一本。何と、初代・龍村平蔵作なのです!

着道楽で、三越の呉服部がしょっちゅう家に御用聞きに来ていたという母方の曾祖母から受け継いだもの。戦時にも田舎に疎開させていたため、空襲の火を逃れることが出来ました。ひいばちゃま(と呼んでいました)、ありがとう…ひ孫はその着道楽の血を色濃く色濃く受け継ぎ、焼け残った帯をこれからも大切に締めて行きますよ!

*文様は、桐竹紋。昔の上質の絹糸でしっかりと織り込まれているため、軽く、また、体に吸いつくようにしっかりと止まります。あまり着ていなかったのでしょうか、全く汚れもなく、時を経ても新品のようなのです。

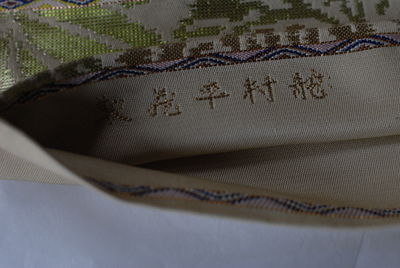

*初代・龍村平蔵作の証は、垂れの裏に↑。しっかりと名前が織り込まれています。

初代以降のお品物はほとんど「龍村美術織物」と織られていると聞いたことがありますので、ここが目印になりますね。

*また、もう一つの龍村印は、垂れ部分の界切線↑唐織りの豪華な線が入っているのが特徴です。

*帯締めは、淡い藤色の道明。帯揚げは淡い桜色に小さな鹿子絞りの一枚を。でも帯締めは、もう少し濃い色のものでも良かったかなと思います。

*当日は、江戸千家・川上閑雪家元の、高雅で、しかし力強い凛としたお点前を拝見し、また、金泥を施した島台のお茶碗もお正月らしく眼福でありました。

お料理は、吉兆の点心。お酒は越乃寒梅(美味しい!)。若輩の私にも皆様やさしくお話をして下さり、あっと言う間の3時間ほどでした。

一つだけ画竜点睛を欠いたのは、髪が途中で崩れたこと。この日は美容院でセットをしたのですが、途中で後ろの毛が落ちて来て、直しながら過ごさなければならず、大変いらいらさせられたのです。(冒頭の写真ではきれいに見えていますが、後ろは写真のためにピンで上げています)

翌日、下駄引き取りに行ったときに(美容院までがわりと遠いので行きの道は下駄で行ったのです)猛抗議をすると、全額返金になりましたが…全く嬉しくありません。

いつもの美容院が開かない時刻だったので初めての美容院にしたのですが…なかなか難しいものですね。

*とにもかくにもお家元のお席で初釜を迎え、今年も茶道に精進しようと気を引き締めている年の初めです!

☆ブログランキングに参加しています。よろしかったら下の二つの紫のバナーのどちらかを応援クリックお願い致します☆

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村