2024年 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2023年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2022年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2021年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2020年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2019年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2018年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2017年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2016年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2015年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2014年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2013年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 3月 / 1月 / 2012年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2011年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2010年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 /

やまと絵の本質とは何か~~ヨーロッパ、中国絵画との比較から 2023/11/22

ツイート

前回のブログで東博「やまと絵展」について簡単なレビューを書いた。その中で、特に愛する二点の作品があることも書いたのだけれど、何故その二点を特に素晴らしいと思うのか、もう少しきちんと書いてみたいと思う。

と言うのも、それはとりもなおさず日本美術の真髄とは何かということ、ひいては日本人の精神世界を考察することにつながると思えるからだ。20代の頃に紆余曲折、ヨーロッパと中国をうろうろしながら考え続けて来たことをまとめてみたくなったのだ。そう、二枚のやまと絵の傑作に背中を押されて。

はじめにその二点を改めて挙げておく。

一点は、金剛寺所蔵の国宝「日月四季山水図屏風」

もう一点は、東京国立博物館所蔵の重要文化財「浜松図屏風」

ともに室町時代の作品だ。

描きぶりから、日月図屏風が応仁の乱前後、浜松図屏風はもう少し後の時代、信長など、戦国の英雄がちょうど生まれて来る頃あたりの作かなと感じるが、私は専門家ではないので正確なことは分からない。

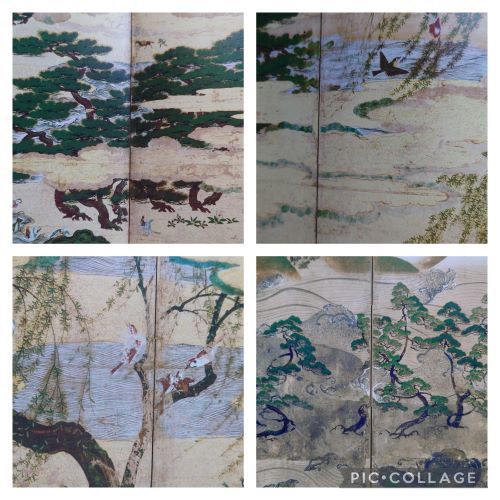

そして、作品の画像は今はネット上で簡単に得られるので画像検索して頂ければと思うし、何より実物を見に行って頂きたいと思う。ただ、今回の図録から、部分に寄った写真を撮って掲載しておく。本稿の主題に関わるので、これらの画像を覚えておいて頂けたらと思う。

*

さて、ここで、20代の私のことを書いてみたい。

当時の私は大学で西洋哲学を専攻し、長期の休みにはフィレンツェやミラノにホームステイ、卒業後も仕事の合間に独学で西洋哲学の勉強を続けていた。当時父がローマに赴任していたこともあって度々イタリアを中心にヨーロッパ各地を旅して回り、だからヨーロッパの絵はよく見ていた方だと思う。

そのような生活の中で、ある日つくづくとため息をついた。ヨーロッパ人って、本当に、聖書とギリシャ神話しか描いていないな、と。

もちろん、近現代になれば違う。けれど大まかに言って17世紀後半までは、彼らは本当に聖書とギリシャ神話しか描いていない。特にフィレンツェに暮らして毎日毎日ルネサンスを肌に感じていると、どちらにもさして思い入れのない私は「Basta, grazie=もうお腹いっぱいです!」と叫びたくなってしまうのだ。そしてとても奇妙にも感じた。ヨーロッパの画家は何世代も何世代も同じ画題ばかり描き続けて、飽きはしなかったのだろうか? と。

美術を専攻していた訳ではないからこその素朴な疑問だが、更にこうも思った。ヨーロッパにはこんなに美しい森や湖や木や花や霧たなびく空があるのに、何故画家たちはそれを描こうとしなかったのだろうか、と。

もちろん、当時は画材も紙も貴重品だから、おいそれとは購入出来なかっただろう。しかし貴族や国王から注文があれば描けたはずだ。つまり、国王も貴族も自然を主題とした絵を求めていなかったということになる。

実は、我が家は母が日本美術史の研究者で、私は子どもの頃から日本美術に親しんで育った。今回の「やまと絵展」でも明らかな通り、日本人は古代より山や川や鳥や花を描きまくって来た。

もしも中世の日本人絵師が何かのことで嵐の日に流れ流されローマに住むことになったとしたら、ローマには七つの丘があるから、腕に寄りをかけて「五月オリーブ カンピドリオの丘図」あたりを描いたはずだ。そう、「吉野山図」の要領で。日本では常に自然が賛美され、最も重要な画題であり続けて来た。

ところがその自然を、1700年近くヨーロッパ人はうっちゃって来たということになる。いや、一応自然も描いてはいる。しかもその〝正確な再現〟を模索して、ついには遠近法を発明までして描いている。しかし、あくまでキリストやらマリアやらヘラクレスやらアポロやら誰やら彼やらが奇跡や戦いや覗き見やら何やらをしている、その後方の背景としてだ。ヨーロッパ絵画では、長く、自然は絵の片隅に押しやられていた。

*

そのことに思い当たった時、確かローマのどこか回廊のようなところを歩いている時だったが、思わず立ち止まって、ああ、でも、それこそがヨーロッパなのだと思った。

ヨーロッパで暮らし、ヨーロッパ哲学を学んでいると、いたる所に〝絶対〟を感じる。

たとえば今、目の前にある木や石。それを作った〝神〟という絶対。それからもう一つ、〝イデア〟という絶対もある。

イデアはギリシアの哲学者プラトンが提唱した概念だ。今、自分の目の前にある木や石はどれも一個きりの個体だが、私たち人間の知性はそのような一つ一つの現実の個体を超越した〝木のイデア〟〝石のイデア〟を知っている。それは木を木たらしめる、石を石たらしめる存在の核心だ。だからこそ人間はたとえ百万個の石がそれぞれに違った形をしていても、どれも〝石〟だと認識出来る。ごく簡略化して言うとそのような考え方だ。

このイデアと神という二つの絶対が、やがて結びついていく。ギリシャ哲学とキリスト教は本来まったく別の時代に、別の場所で生まれた関連度ゼロの思想体系だったが、何人かの哲学者が出て融合させたのだ。

彼らはこう考えた。プラトンの言うイデアの中で、至高のイデアとは善のイデアである。そしてこの善のイデアこそ、キリスト教の神に当たる、と。ちょうど日本の中世期にお坊さんたちが神道と仏教を融合させて、天照大神は大日如来!と考えた、あの歴史の授業で習った「本地垂迹説」「神仏習合」と同じ思考操作だ。そして万物の中で我々人間だけがイデアを認識出来る。それは神から理性という恩恵を与えられたからである、と。

‥‥スーパーざっくり言うとこのように、ヨーロッパ人はギリシア哲学とキリスト教を融合させて世界をとらえて来た。そして彼らのこのような理性を至高とする精神のあり方が、絵画にそのまま表れていると思うのだ。

*

ヨーロッパの精神に従えば、そこには一つの方向性が生まれる。

永遠普遍のイデアが上位であり、時が経てば消滅してしまう個別の個体は下位に属する。そのような上から下への方向性だ。だから木のイデアが上位であり、今、目の前に生えているオリーブの木は下位に属する。

或いは、理性を有し木のイデアをとらえることが出来る人間が、木よりも上位であるという方向性もある。木だけではない。鹿よりも熊よりも狼よりも、自然界のあらゆる万物より人間が上位である。人間は理性を持つ故に、自然の頂点に立っている。そのような、やはり上から下へ見下ろす方向性だ。

このような方向的精神は、自然を観察的に眺める。それは下位にあるものを系統立てて把握・支配しようとする理性の働きであり、また、偉大なる神がお創りになった自然を、可能な限りその神に近い視点で把握しようとする努力でもある。だからこそヨーロッパ絵画では、長く、自然は背後に押しやられたのではないだろうか。主題として賛美されるのは神でなければならないのだ。

*

これは文学でも同様ではないかと思われる。

実は、私の父はヨーロッパ文学の研究者であり、専門はルネサンス期の文学だが、ギリシャから近代まで主要な文学作品を原書で読んでいる(ラテン語を含め、何と七か国語に通じているのだ)。

本稿を書くに当たり、その父とも話し合ってみたが、ヨーロッパ文学で、純粋に風景を叙述したり、賛美した詩は見当たらないという。「ホメロス」などギリシャの叙事詩、或いはペトラルカあたりも書いていそうに思ったが、必ず神や人間の営為とからんで叙述されているという。

万葉の昔から自然を愛で、歌に詠んで来た私たち日本人の精神世界との何と大きなくへだたりだろう。日本とヨーロッパ、どちらが優れていると評価を下したい訳ではない。ただただその差異に吃驚するのだ。

*

やがてそんなヨーロッパにも市民社会が生まれ、教会の力が弱まるに従って、絵画の主題にも変化が現れる。まず、人間を主題とした絵が描かれるようになり、やがて自然も絵画の主題に据えられる。オランダやドイツでは17世紀後半から、フランスやイギリスに至っては、ようやく19世紀に入ってから。風景画の登場はつい最近のことなのだ。

しかし、そんなヨーロッパの風景画は、それでもやはり、プラトン以来のイデアの精神を内に有していると感じる。

ミレーは、コローは、そしてかつて背景として自然を描いたラファエロやダ・ヴィンチもそうだったが、目に見える通りに正確に、つまりは理性的に自然を描くことに多大な努力を払っている。正確性ではなく心に感じるように描くという態度は、ターナーや印象派の登場まで待たなければならない。ヨーロッパはひたすらに、理性的把握の内側で自然を再現しようともがき続けたのだ。

*

ここで再び私自身の話に戻りたいと思う。ヨーロッパと日本を行きつ戻りつうろうろしていた私は、ある時、香港台湾映画に激しいショックを受け、突如中国留学を決意する。きっかけとなったのは王家衛の「天使の涙」という作品だった。

「ここには、余白がある」

スクリーンを見つめながら震える思いでそう感じた。それが衝撃の根源だった。そしてその衝撃が私の人生を一変させ、ついには中国に向かわせることになったのだ。つまり〝余白〟が私の人生を変えたことになる。

では、余白とは何か。それは、カットから次のカットへの時間の長短のつけ方から生まれる〝時間の余白〟であり、また、極端な広角レンズの使用が生み出した、文字通りの〝画面上の余白〟だった。私はそこに強烈な美を感じたのだ。

後から考えれば、それは、先祖返りだったのだと思う。そう、幼い時から親しんで来た東洋の美への回帰だ。

哲学を専攻したことからヨーロッパ美術にどっぷりつかることになり、10年近く、理性的に構築された美を見続けていた。その長い年月の後に突然、広角レンズによって極端に歪み、多くの余白をはらんだ不安定な画面構成を見せつけられた時に、その美の方を何百倍も美しいと思う自分がいたのだ。

日本美術、中国美術では、余白は自明の存在だ。

山を描き、滝を描き、その周りの他の山々や道や田園風景やらを描いてもいいが、別に描かなくてもいい。どーんと余白にしても何の違和感もないし、雲や霞をたなびかせ、もやもやもやっと処理しても構わない。日本では時に、その雲が現実には存在しないキンキラキンの金雲だったりもする。

私たちの美術には、見えた通りに、正確に、理性が把握する通りに完璧に描き出そうという意志が、そもそも存在していない。だからこのような描き方が生まれるし、むしろヨーロッパ的に画面の隅々まで正確に描けば、日本美術や中国美術ではうるさく感じられてしまうだろう。

そうではなくて、我々が描こうとして来たのは、山なり滝なりに心を奪われた時に見た者が受ける、その一瞬の感覚だ。霊峰と呼ばれる山へ近づいて行った時、或いは、紅葉の色づく谷間の道を歩く時、我々はその山をただ一心に見つめ、紅葉に目を見張り、その時眼球と心とは一直線に結びついて、レンズの焦点を合わせるように山だけが、紅葉だけが視界に特権的に浮かび上がっているはずなのだ。その時周辺にあるものは視界から一瞬間消滅し、何なら視角の端が急に六次元に歪んでいても気づかないのかも知れない。いるのかいないのか知れない全知全能の神が見るように、視角内のすべてのものに目配りすることなど、本当は人間はしていない。遠近法などあってもなくてもどちらでもいい。主観的ではない見方なと本当はあり得ないのだ。

そして日本美術でも中国美術でも、私たちの目の前に広がる自然は常に重要な画題だった。

*

もちろん、日本人と中国人の美意識がすべて一致している訳ではない。

中国で暮らしていると、〝大きさ〟を感じる。自分が暮らしている大地が日常の感覚でとらえられる範囲を超えて果てしなく遠方まで広がっていて、その土の上には時に奇怪な形の山や、海としか思えない巨大な河が現れる、そのような巨大で奇怪な感覚。

中国の叙景詩はこの感覚の上に詠まれているし、水墨画にはたとえば日本では見たこともない岩肌の山が描かれている。中国人も自然を賛美するが、宇宙的とでも言ったら良いのだろうか、人知を超えた自然を前に、天晴と賛美するような側面を持っている。

*

ひるがえって日本人と自然の関係はどのようなものだろうか。

思えば、日本の自然はすべてにおいてほどよいのかも知れない。

それなりに暑い時期も寒い時期もあるが、二ヶ月ほどを耐えれば過ごしやすい季節が訪れ、山も川も人間に対してそこまで挑戦的ではない。もちろん大地震という恐怖はあるが、一生のうちに出逢うか出逢わないか。そしてどこにいても数日も歩けば必ず海に到達して、私たちの大地には区切りの線が引かれている。その区切りの中で、草木が花を咲かせ実をつけ葉の色を赤や黄色に変え、渡り鳥がやって来て去って行く。このようなほどよい自然と私たちは友人のような関係を結んで来た。

だから、日本人にとって自然は征服するものではなく、人の下位にあるものでもなく、しかし理解不能なほど巨大でもない。美しく細やかでくるくると変化し、親しく私たちの傍らに息づいている。この感覚、我々にとって当たり前のこの親しい感覚が、歌にも絵画にも表現されているのではないだろうか。

そしてその最も成功した姿を、「やまと絵展」の二作に見るように思う。

ともに自然の風景を描いたものだが、添付した部分写真を見てほしい。波が、枝が、雲が揺れ動いていることが分かるだろう。

もちろん、揺れ動く自然のさまを描写したやまと絵は星の数ほどあるが、この二作はその表現が特に抜群に秀でている。構図への絶妙な配置、筆致のどの一線も凛と力をたくわえ、その確かな画力が更に揺れる自然の表現に向かっているのだ。

実際に作品の前に立つと、確かに風が渡るのを感じる。波の音が聞こえ、木々の枝がゆっくりとしなり、その時、私たちは確かにその風景を目撃している。正しく描かれているからではない。遠近法は激しく狂い存在しない金色の雲がたなびき、まったく正しい描写ではないが、だからこそ私たちは本当にその景色を見ることになる。たまらなく美しく、たまらなく近しい私たちの自然が目の中にいっぱいに広がっている。その時、鳥に、木々に、波や風に私たちの喜びや悲しみが重なり、一つに溶け合って風に揺れる。私たちは自然と一体になる。やまと心の最も高まった瞬間がこの二作には描出されているのだ。

これ以上書くことは何もない。ぜひ二作を見に足を運んでほしい。会期はあと一週間。二作は第一室と最終室に展示されている。

大瀧詠一憧憬 2021/05/19

ツイート

昨夜の「うたコン」、藤原さくらの「君は天然色」があまりにひどく、耳直しのユーチューブ大瀧詠一めぐりが止まらない。原稿〆切を三本抱えていてまずいのだが、止まらない。

そもそも何故かCDが見つからず、隔靴掻痒、切歯扼腕している。大瀧詠一関係がごそっとないので、どこか別の場所にしまったらしいのだが思い出せない。

10年以上前、一人暮らしの渋谷から吉祥寺に戻って来た引っ越しの時に間違えて、「捨てる」の方の袋に入れてしまったのか(大の気に入りだった緑色のワンピースなど、引っ越しでなくなったものが他にもある)。もうこうなったら二枚持ちになっていもいいから再び買う気なのだが、この時間じゃCD屋も開いていない。

それにしても、「レッツ音頭アゲイン」は何と素晴らしいのか。PCの貧弱なスピーカーからも、脳内記憶のあの音の鳴りとグルーヴが再現される。

私の葬式ではこの曲を流してほしいのだ。それから、Purple Flashの「We can make it(もちろんinstrumental mixの方)」も。DJは、DJは、私より長く生きていたならあの人に‥。

成人後、四つ打ちに流れたのも、大瀧詠一が原点だったのだと改めて思う。PCのサウンドシステムに耳が耐えられず、こちらは無事CD発掘出来たラー・バンドでもかけて残りの夜明けの時間をしのごうか‥

文字についての話(一) 文字は人を表すか?+「優しい」という漢字について 2014/01/13

ツイート

初めて人前で大っぴらに話すことだけれど、実は私は文字について、一種のフェティシズムを持っている。つまり下世話な言葉で言えば、“文字フェチ”ではないかと思うのだ。

どういう風に文字フェチかと言うと、例えば仕事の書類を作らなければいけないのにどうしても気分が乗らない時、或いは一日外出して帰宅後にお風呂を沸かし、そのお湯が沸くのをちょっと待っている間などに、白い紙にただただ文字を書いていると心がとても落ち着く。それも、ただ書くのではなく、自分なりにいい形になるようこだわりを持って書くのだ。

例えばその夜がとても静かな晩だったら、

しずか

と紙に書いてみる。書いてみると「し」の字の丸い部分の下がり方が気に入らずもう一度書くことになり、すると今度は「ず」の濁点の位置が気に入らないし、「か」の上に下がって来る縦の一本の長さをもう少し長くした方が良いのではないかと気になって、もう一度「しずか」全体を‥などとやっていると、紙の上にはしずかしずかしずかしずかしずかと、いくつも「しずか」が並ぶので、何も知らない人が見たら相当に不気味であるに違いない。けれどこれがどうにも心が落ち着くのだから。

気が向くと、今度はその横に「静か」と漢字で書いてみる。これは、「静か」、英語で言うところのsilentという言葉を日本語では表音文字と表意文字で表せる訳で、日本人なら当たり前のこの事実がどうにも面白く感じられてしまい、紙の上にはいくつもの「しずか」の横に、今度はまた「静か」が五つ六つと並ぶことになる。

そして気が向くと、今度は「星」と書いてみたくなる。それはただただありきたりの連想で、その日はとても静かで空には星がいつもよりも多かったのだから、「星」と書いてみたいだけのことなのだ。

もちろん、「星」もいくつも書いてみる。「星」だけではなく「ほし」。そして「雲」や「夜」も。こんなことをしているとあっと言う間にお風呂は沸いてくれているという訳である。

*

人の名前を書くこともとても好きだ。

自分の名前、それから、知人や、偉人の名前を書くのも妙に心が落ち着く。例えば

徳川秀忠

などと書いてみると、「徳」の字の画数が多く川の字の画数が少ないので両者のバランスを取るのが案外難しいし、「秀」の字の冠の下にある「乃」の字をかっこ良く書くのはかなり難易度が高い‥と、ここでもあれこれやっていると、これまた紙の上に徳川秀忠徳川秀忠徳川秀忠徳川秀忠徳川秀忠と、十個ほども並ぶことになってしまう。別に徳川秀忠が特に好きという訳でもないのだけれど、かと言って、嫌いな偉人の名前を書くこともない。

こうして、徳川家康、足利義満、山名宋全、田沼意次、小堀遠州、勝海舟などなど、特に感慨がない~積極的に好きレベルまで、日本史の偉人の名前を心に浮かんだままに書くことになるのだ。

思うに、人は生まれ落ちた瞬間にはどのような名前にでもなる可能性を持っている訳で、しかも昔の人はしょっちゅう名前や苗字を変えていたのだからその可能性はもしかしたら1兆通りくらいあったのではないかと思うのだけれど、その中で、多くの人の心に刻まれる、たった一つの名前が私たちの前に残されている。その選ばれた名の文字のかんじとその人物の波乱に満ちた一生が、偶然なのか必然なのか、今、その形に結びついて落ち着いていることが、何とも不思議に思えてならないのだ。だから私は、何度もその名前を紙に書いてじっと見つめてみる。やはり私はちょっとおかしいのかも知れない。

*

そんな私なので、人がどんな字を書くのかも、実はとても気になってしまう。

例えば、この人はとても大きな視野を持った人ではないかしら、と思った男性が意外なほどこせこせした字や何だか丸文字のような字を書いていると正直がっかりするし、逆に、見ていて気持ちのいいおおらかな字や品格ある字を書ける男性に対する印象は、当然のことながらかなり上昇する。

以前、或る女性と盛り上がったことがあるのだけれど、その女性の旦那さんがとてもいい字を書く方なので、

「**さんの字はとてもきれいですよね」

と言ってみたら、その方は目をキュッと見開いてよくぞ分かってくれました、と言うように、

「そうなの!彼の字が好きだから、彼を好きになったの」

と笑顔で言われたので、さすがにこれには驚いてしまったのだけれど、でも、やはり世の中私だけではなく、字について特別な関心を払っている人がいるのだということを、その時私は確信した。みんな「この人少し変じゃない?」と思われないよう、こんな風にブログに書いたりしないだけなのだ。

*

ただ、では字と人格が本当に不可分に結びついているのかどうか、ということについては、実は私にはまだよく分からない。品格ある美しい字を書くので好感を持っていた女友だちが、よくよくつき合ってみると身の程知らずに我が強くて辟易とさせられることもあったし、どうしてこんな、いかにも教養がなさそうに見える丸文字を書くのだろう、という女の子が、一緒に仕事をしてみると非常に頼りがいも、洞察力もある女性だったこともある。

ただ、こうした例外は時にはもちろんあるけれど、全体的に見れば、字にその人の人間性は大まかには現れるような気はしている。こせこせした字を書く人はやはり人間性の芯のところではこせこせしているし、或いは視野が狭い人であることが多いし、また、いかにも神経質そうな文字を書く人は本当に神経質であることがとても多い。どこかぐにゃっとしている、或いはどこかだらしのない字を書く人は考え方に定見がないことが多いし、また、誰の目にもはっきりと分かるような非常に大きな癖のある字を書く人は(たとえば異常なまでに右肩上がりの字など)、性格・性向に非常に特異な面を持っていることが多いのではなないか――そんな風に、文字フェチとしては統計的に思うのだ。

それにしても、こうして言われてみると、皆さんちょっと怖くなっては来ないだろうか?今の時代、文字もコンピューターを介して書くことが多くなってしまったけれど、本当は、字はとても重要な証拠物件なのだ。知らず知らずに書く人自身を表しているし、相手を見きわめる鍵にもなる。或る程度大人になったら、あまり子どもっぽい字を書いていると、実はしっかり見る人には見られているので直した方がいいのかも知れない。もちろん、直そうと思っても治らないものなのかも知れないけれど――。

*

さて、そんな私なので、文章を書く時に漢字を開くか開かないか、ということも、とても気になってしまう。この「開く」というのは出版業界用語で、例えば「その時」と書きたい時に、「時」を漢字で書くかひらがな書きにするか、これは出版社ごとにルールが違っていて、ひらがな書きすることを「ヒラク」、漢字書きにすることを「トジル」と呼ぶ。

だから、もしも私がA社の仕事をしていて、そこの「時」のルールが開くであることをたまたま忘れ、いつもの癖で「時」で原稿を入れると、校正時に赤線を引かれて横に「ヒラク」と訂正書きをされてしまうのだ。これが、「開く」と「閉じる」のルールだ。

私の文字フェティシズムのせいだろうか、この「開く」「開かない」問題にはいつもかなり気持ちが引っかかる。自分では「中」と漢字で書きたいのに出版社のルールで「なか」と開かれたりすると、何か非常に理不尽な罰を受けたような気がしてしまうのだ。そう、私にとって「なか」はどうしても「中」でなければならない!‥けれど、もちろん仕事の時は、相手方のルールにしっかり従っている。

*

さて、そんな私にとって、しばしば気にかかるのが「優」という文字のことだ。この字で「優しい」と表記することに、文字フェチとして私はいつも一つの問題意識を持って来た。

そう、日本人なら誰もが知っているように、「優」という文字は「優れている」という意味を持つ。成績を優良可とつけることもあるし、優秀、優勝、優越など、「優れている」、「人に優る成果である」という意味でこの字を使うのは、おそらく最も頻度の高い使われ方だろう。

また、「優待」「優遇」のように、何か人に特別な恩恵を与える、という意味も、この字には含まれている。

そんな中(と、ここで「中」が登場した!)、「優」の字には、「優しい」という使われ方もある。実は私は長い間この「優しい」という使われ方に、小さな違和感を抱いて来た。と言うのも、「優れている」「優遇」という意味と「優しい」の意味にはかなり大きな隔たりがあるように思えてならないからだ。一つの漢字がいくつもの意味を備えているのはごく一般的なことではあるけれど、例えば「優れている」と「優待」のように、類似的な意味であることが多い。ここまで隔たった内容を一つの同じ字で表すのは、かなり稀なことのように思えるのだ。

そして、このことは、私が中国語を勉強しているためによけい強く感じられるのかも知れない、とも思う。何故なら、中国語でも「優」という字を日常的に使うけれど、その意味は最初の二つ、つまり「優れている」と「優待」に限られ、「優しい」という意味で使うことはないからだ。或る時気になって、中国語辞書を数冊(日本発行のもの・中国発行のも)引いて確認してみたけれど、どの辞書にも「優しい」という意味は載っていなかった。

もともとは中国で作られた漢字が、日本に導入されて長い時間を経るうちに、意味が転じて行くことは時々ある。おそらく「優」の字もその例の一つで、日本人だけが「優」の字を「優しい」という意味で使っている。このことが私の心に何か深い印象を残した。

*

ところで、そんな私は、「優しい」と書きたい時にはひらがなで書く。そういう、自分なりの表記ルールを持っていた。

これは何故かと言うと、ひらがなの、画数が少なく曲線の多い形。そのやわらかさが正に「やさしい」という意味を表すのにふさわしいと思えたからだ。「優しい」では画数が多過ぎるし、角張ってもいて、どうも気持ちにぴったりそぐわない。それでごく自然に「やさしい」と表記していたのだ。

けれど、この半年くらいだろうか。「優しい」もふさわしいのではないか、そんな思いが時々原稿を書いている時などにふとよぎるようになった。それは、あの、中国語ではなく日本語だけの「優」の字の使い方を思い出すからなのだ。

「やさしい」人間である、ということは、実はとても難しい。この概念をごく表面的に実行しようとすれば、物腰柔らかく、人の気持ちを苛立たせたり、或いは失望させないようにふるまうことであるに違いない。けれど「智に働けば角が立つ。情に竿させば流される。意地を通せば窮屈だ」と言われる、この、人生という名の難しい川において、時には誰かを苛立たせたり失望させてでも厳しくあることが、その人に対する「やさしさ」である場合もあるし、また、相手を失望させないために、自分の何かを犠牲にしなければならない局面も私たちは時に経験するだろう。

そんな風に考えると、実は本当に「やさしく」あるということは、相当に難しい行為の実践なのではないだろうか。そして、もしも常に迷うことなく「やさしく」生きられる人がいるなら、その人は真に「優れた」人なのではないか。そう考えると、ああ、もしかしたら日本人は、このことを指して「やさしい」を「優」の字を用いて表すようになったのではないかしら?或る時ふとそんな考えが胸にきざして、すると「優しい」というちょっといかめしい表記も、何だかこの言葉を表すのにふさわしいように思えて来たのだ。

*

そんな訳で、近頃の私は、時によっては「やさしい」と書き、時によっては「優しい」と書くようになった。これは特に深い使い分けの規則があるのではなく、何となく、その日「優しい」を使いたい気分であれば「優しい」と書くし、「やさしい」気分であれば「やさしい」と書く、ただそれだけの単純なルールに従っている。

ただ、少なくとも以前の私は100パーセント「やさしい」と書いていた訳で、このところ私の中では「優しい」が大いに勢力を伸ばしていると言えるだろう。そんなことを、字フェチとしては一人考えてフフッと微笑んだりいるのだけれど、やはり人から見たら相当変な人なのだろうか。

*

ところで、この「やさしい/優しい」問題には後日談があって、実はこの日記を書くためにいま一度、「優」の字の字源を最終確認しようと思い立った。

学者一家という特殊環境のため、我が家には、通称『諸橋の大漢和』と呼ばれる、十二巻組字源辞典の決定版が本棚に収まっている。見たところは百科事典のような一揃いだ。そうそういつも開く辞典ではないので書庫の中でもなかなか近寄りにくい段に入っているのだけれど、念のため、今回その『大漢和』で「優」の字を引いてみたのだ。すると、中国語の普通の辞書には載っていなかった、「優しい」の意味が掲載されていたのである。

出典は二つあり、一つは中国の明時代の字源辞典『正字通』で、「優、和也」。もう一つは、これはとても古く、漢代の書『准南子』に、「其徳優天地、而和陰陽」とあり、「優、柔也」という注が付いているとも付記がある。共に、「優しい」という意味を表すそうだ。

――ということは、と私は考えてみた。少なくとも明代までは、中国の人々も「優」を日常的に「優しい」という意味で使っていたということになる。しかしいつしかその意味は忘れら去られ、日常の用法としては「優る」ことや「優遇」の意味だけが残った。どうやらそう結論づけられそうだ。

これはなかなか面白いことだと私には感じられた。日本の歴史をひもといてみると、元は中国発祥のものが日本に入り、いつしか本家では忘れ去られてしまったのにも関わらず、日本人はひたすら大切に扱い、やがていつしか日本風に変化さえさせてしまう‥そういった例はいくつもある。例えば抹茶がそうで、今では日本人だけが抹茶を楽しみ、しかも茶道という独自の喫茶方法まで編み出して大切に守り抜いている訳だ。

「優」という字の「優しい」の意味での使い方には、それほどの物語はないにしても、それでも、元々存在していた意味を今では日本語だけが保持しているというのは、これはこれで面白いことではないかと思えた。そして、「やさしさ」を「優れている」と同じ字で表記する、という、その思想を日本人が細々とでも保ち続けているというのはなかなかに“優れた”ことではないか、とも思うのだ。なぜならば真に“優しく”あることは、“優れて”いなければなし得ない。それは決して忘れてはならない思想であるからだ。

*

――と、こんな風に、字にフェティシズムを持つ私は、この、字という小さな小さなものをめぐり、どうでもいいと言えばどうでもいいようなことを日々思い思いしながら暮らしている。あともう一回、字について日頃ぐるぐる思っていることを書いてみようと思うので、また読みに来て頂けたら幸いです。

三島由紀夫と私 2012/05/14

ツイート

先ごろ出版された三島由紀夫に関するノンフィクション書籍『ヒタメン 三島由紀夫が女に逢う時』(岩下尚史著・雄山閣刊)で、構成とリサーチを担当した。

実は私は三島由紀夫とは――大したものではないが――少しだけ縁がある。

一つは、私の祖母の弟、つまり私にとっての大叔父が、三島と小学校から高校まで、学習院で同級生として過ごしているのだ。

また、もう一つ前の代へさかのぼると、私の曾祖父と三島の父親が東京帝国大学法学部の独法学科にやはり同期で通い、高等文官試験(=現在の国家公務員総合職試験)も同じ代で受けている。三島本人と三島の父親の代で、私の血族と多少の縁があったということになる。

もちろん、曾祖父も大叔父も祖母も皆故人となってしまった今では、三島に関する思い出話を聞くことは出来ない。どうやら大叔父はそれほど三島と親しかった訳ではないということは分かっているけれど、ただ、或る時――その時もう祖母は結婚していて三島が有名作家になった後の出来事だけれど――祖母が街で偶然三島に会ったことがあるそうだ。その時、「すみちゃん」と三島の方から声を掛けてくれたのよ、と祖母は話していたので、もしかしたら三島は学習院時代、同級生の家ということで時々祖母の実家に遊びに来ていたのかも知れない。つまり、大人になった後でも祖母の顔を覚えている程度の交流はあった、ということだ。三島の実家も祖母の実家も同じ四谷にあったので、そのような推理が成り立つ可能性は高いのだが、ともかく、そんなこんなで三島には多少の“近さ”のようなものを感じていた。

*

そんな私に旧知の雄山閣の編集者Kさんから、三島に関するノンフィクションの裏方役=編集協力者として、著者の岩下先生をお助けする仕事をしてみないかというお話を頂いた。

そのとき私が思ったことは、「三島の全作品を読破しなければいけない」ということだった。それまでに私が読んでいたのは、『金閣寺』『春の雪』『奔馬』『暁の寺』『天人五衰』『午後の曳航』『愛の渇き』『青の時代』『美しい星』のみだった。作り手の側が三島の著作を読み込んでいないのでは話にならない。明日から早速、これまで読んだ作品も含めて、全作品を読破しよう。そう思った。

――と、こう書くと簡単そうに聞こえるかも知れないが、一度でも図書館に行って三島由紀夫全集をご覧になれば、それがどれほど大変なことか分かって頂けると思う。新潮社から出ている全集は44巻に及び、そのどれもが6センチほどの分厚さ。とにかく三島由紀夫というのはあきれるほどに多作な作家なのだ。

それでも、私はそのほぼ全ての作品を読んだ。ごく初期、三島十代の頃の短篇と、あまり有名ではない戯曲、それから、それほど重要ではないと思われる対談は省いたけれども、それ以外の作品は全て――長編作品は、当然、全て。中編、短編もほとんど全て。戯曲も代表作は全て読み、対談やエッセイの7割くらいにも目を通した。

また、小説と同様に重要な、三島の思想書。例えば、『太陽と鉄』『林房雄論』『革命哲学としての陽明学』『文化防衛論』など。これらの著作も当然、全てを徹底的に読み込んだ。全集第43巻に付いている詳細な年表を活用して、三島十代から最晩年に至るまでのほぼ全ての著作と対談を、その執筆・発言の時間順通りに読んだのだ。

更に、三島の四谷の実家があった場所、三島の最後の家、墓所、市ヶ谷の“自衛隊見学ツアー”にも参加して、三島があの衝撃的な自決を遂げた東部方面総監室も訪ねた。もちろん三島が役者として出演した映画も全て観たし、三島の両親が出した随想録も読んだ。ジョン・ネイサンの『三島由紀夫――或る評伝』など、三島論の著作にも幾つか目を通した。読み、訪ねる。これらのことを全て完遂するのに、大体1年半ほどの時間を使っただろうか――

(冒頭の写真は、当時の私の机の前の壁を撮ったもの。毎日三島の写真を見て過ごしていた!)

もしかしたら、著者でもない、単に構成とリサーチを担当するだけの編集協力者に過ぎない私が、ここまでの努力をする必要はなかったのかも知れない。でも――と私は思っていた。いやしくも三島由紀夫という怪物と少しでも関わりを持つ以上、いいかげんなことはしてはいけない。いや、出来ない、と。

私の三島的くそ真面目さの故か、或いはDNAに刻まれたかすかなかすかな縁のつながりに無意識に叱咤激励されたのか。とにかくそのようにして私は、三島由紀夫と格闘する日々を過ごしたのだった。

*

この書籍『ヒタメン 三島由紀夫が女と逢う時』は、紆余曲折を経て、昨年暮れにようやく発売された。そして好評のため、このたび早くも増刷されたことを嬉しく思う。更にそれを祝して特設ホームページが開設されることになり、編集協力者として、私もコラムを一篇と論説を一篇、寄稿させて頂いた。下にそのURLを記すので、お時間のある時に読んで頂けたら嬉しいのだが、今日、このブログでは、三島との格闘を通じて私が何を得たか、そのさわりに当たることを少し書いてみたいと思う。本論は下のの論説で書いた訳だが、このブログではその概略をまとめてみるということだ。

そしてまた、あのような生き方、或いはあのような死に方をした三島由紀夫という人間について、今、どのような感慨を抱いているかについてもまとめてみたいと思う。

まず、二篇の原稿のご紹介をしたい。

コラムの方は、題名を『ヒタメンの時代』と言う。

http://www.yuzankaku.co.jp/test/untitled/9784639021971-2.htm

今回の書籍『ヒタメン』は、三島・二十代後半の秘められた恋――それも、女性との恋――に光を当てているが、このコラムでは特に若い読者の方々へ向けて、その時代背景を解説している。

『ヒタメン』で初めて解き明かされた三島の恋は、彼の人生にとってどのような時期に当たり、そしてまたそれは日本にとってのどのような時代に当たるのか?そんなことを簡単にまとめたコラムだ。

一方、論説の題名は、『三島由紀夫との約束』という。

http://www.yuzankaku.co.jp/test/untitled/fuhen.pdf

ここに私は、私が取り組んだ三島との格闘の全てを、結実させた。先ほど「三島の著作をその順番通りに読んだ」と書いたが、それはつまり、三島由紀夫という偉大な作家の思想遍歴を、そのままたどる旅にほかならなかった。

その旅の果てに私が到達した結論はこうだ。三島という作家は、生涯一つの命題を追究した作家だった。その命題とは、「人生と芸術、その対立の解消」という命題である。このパースペクティブのもとに三島の思想の変遷を全て見通すことが出来る、と、今、私は考えている。或いはそれは、「現実と虚構」と言い換えても良いかも知れない。或いはまた、「現実と夢」と言うことも出来る、と。

そう、今、ここで食事を取り、排泄し、眠り、人を憎み、人を恋する生活者である自分と、そのような自分を超越して、虚構の世界を紡ぎ出そうとする、芸術家である自分。芸術、或いは創造というこの奇怪な行為とは一体何であるのか?

或いはまた、現実に、今目の前にある、薄汚れ自尊心を見失い文化的に政治的に強国に(三島の時代では、アメリカに)こびへつらい引きずられて行く日本と、観念の中に凛として存在する、美しく、強い日本――このように、私たちの現実、私たち一人一人の人生の前にいつも立ち現れ、私たちの現実を駆り立てる、夢のような何か。また、その夢そのものを紡ぎ出そうとする創造という行為。この、対立し合う二項の関係性そのものに向き合い、オリジナルな措定を与えること。それが三島が生涯取り組んだ命題であり、幼少期から青春期、壮年期へと彼が年輪と経験を加えて行くのに伴って、その内実も少しずつ変化する。このことを、私は三島の著作の跡を追うことでつぶさに観察することが出来たと思うのだ。

注意しなければならないのは、「人生と芸術」、或いは、「現実と夢」、この非常に形而上的な命題は、三島の場合その根本では、彼の身体的条件に強く結び付いているということだ。

実は三島に限らず、「芸術という行為とは何か?という問いそのものを芸術のテーマにする」というこの自己撞着的な命題は、フロベールやマルセル・デュシャン以来、現代芸術の根本テーマの一つだった。だが三島のユニークネスは、それが情けないくらいに表層的な、彼の身体的条件に強く影響されているという点にあるのではないだろうか。思想家、小説家として三島の偉大性は言う間でもないが、だからと言って三島を黄金の神殿の中に閉じ込めてしまっては、彼を真実理解することは出来ないというのが私の考えだ。

三島由紀夫。本名・平岡公威という男は、特別に優れた頭脳と特別に虚弱な体質を持ってこの世に生まれ落ちた。この身体条件が彼を生涯、強迫観念的に支配し続けたという事実から、決して目をそらしてはならないと思う(三島自身は目をそらしてくれることを望んでいたと思うが)。だから、上に挙げた「人生と芸術」という命題はある側面では、西洋哲学を学んだ者にならおなじみのあの命題「肉体と精神」という対立項として現れて来るだろう(そして三島もまた西洋哲学を血肉化している)。

しかし三島は超人的な努力で、その劣位の身体条件を克服した。ここにも三島のユニークネスが存在する。学習院時代、「あおじろ」という屈辱的な仇名をつけられた病弱な痩せた体を徹底的なワークアウトで鍛え上げ、ボクシングを学び剣道で段位を獲得し、晩年の自衛隊体験入隊時には、二十代の新入り隊員に混じって全く同じ厳しい訓練を完璧にやり遂げている。

私が今回三島の著作を時間順に読み通すことで得た新しい知見は、三島のこの肉体改造=現実改造の意志が、「芸術と人生の関係性」という現代芸術の根本命題にオリジナルな回答を導き出そうとするまさにその時期――『金閣寺』を執筆する時期――に始まっているという点にある。そしてその時期、つまり『金閣寺』という達成を境にして、三島の思想と行動は前期と後期と言って良い程にはっきりと線引きがされるという点にある。

その詳しい分析は上に挙げた『三島由紀夫との約束』を読んで頂ければと思うのだが、三島由紀夫、或いは平岡公威という男は、自身のひ弱な体と目も眩むばかりの思想の高みの間を誰にもついて行けないほどの激しい振幅で往復し、その結果、『金閣寺』という不朽の著作をこの世に産み落としたのだ。その激しさに、私は、恋心のような思いを抱かずにはいられなかった。そう、私は激しい人間が好きなのだ。

*

そしてもう一つ、私が今回三島と取り組む中で目を啓かされたことがある。それは、『金閣寺』以降の三島=後期三島との格闘の中で得た気づきだった。

多くの方がご存知のように、この時期以降の三島は次第に、そしてやがて加速度的に国粋思想へと接近して行く。それはつまり三島が、「身体と精神」という所与の条件のもとに「人生と芸術」という命題に取り組んみそれを達成した後、新たな「現実と夢」の問題=「現実の日本と理想的日本」という命題に取り組み始めたということ。そう言って良いのではないだろうか。

この点についての詳しい分析も『三島由紀夫との約束』の中で書いたので詳細はそれを読んで頂くとして、三島の思想と行動をたどるうちに私は彼の一種の先見性というものに驚嘆せずにはいられなかった。

三島が国粋思想へと近づいて行った時期というのは、多くの方がご存知のように、世界的に学生運動が盛り上がりを見せた時期である。それはまた日本人にとっては、今に続く問題、日米安保条約を維持するか否か?という問題を喉元に突きつけられていた時期でもあった。

その結果を今、私たちは知っている。

学生運動は結局失敗に終わり、日米安保条約は締結・延長され、日本はアメリカの軍事力の庇護の下に、「平和国家」の看板を今も掲げ続けている。その看板が、自分一人の力で達成されたのなら確かに立派なものだろう。しかし現実にはそれは“アメリカの軍事力”というスカートの中に大人しくかしこまったことによって達成されたのであり、安保闘争の運動家たちが当時掲げていた激しい危機感、「日本は安保条約を締結することによって明確にアメリカ陣営入りすることになり、ソ連を代表とする東側陣営との戦争に巻き込まれる」という見通しは、とんだ見込み違いだったことが明らかになっている。そう、彼らがあれほどまでに毛嫌いした日米安保条約こそが現在の平和国家日本の根本を支える土台となったのであり、更にまた、当時彼らが盲目的に良きものとした社会主義国家、ソ連、中国、北朝鮮、その政治体制がいかに暴力的な抑圧を伴うものだったのかも、今、明白に白日のもとにさらされている。

思うのだが、安保闘争を境にして、日本というこの国には、常に奇怪な“ねじれ”と奇怪な“恥ずかしさ”がつきまとっているのではないだろうか。

それは、したり顔で平和や民主を語りながら、その理想はアメリカの軍事力によって担保されているという強いねじれであり、更にそのアメリカ様が軍事力を抑止力としてのみ使い、本当に公正に世界の警察官だか司法官だかの役を務めているのならまだ良かったかも知れないが、しかし現実にはアメリカは、自国の利益を恥ずかしいほどむき出しにして各地へ武力進出を続けている。そして我が日本はそれに見て見ぬふりを決め込み、今も無口にかしこまっているしかないというのが残酷な真実だ。自らのこの振る舞いをごまかしながら平和だの市民社会だのと語ることにつきまとう、強い“こっ恥ずかしさ”、強いねじれ。

しかし日本も処女の顔をして生きることは出来ず、二つの奇怪な落とし子をこの世に産み落としている。そう、それこそが沖縄基地であり、また、自衛隊であるだろう。三島由紀夫は日本のねじれと日本の恥が生起する60年代という渦のそのまっただ中で、自衛隊という、極限の矛盾、矛盾の落とし子の中へ命を賭けて飛び込んで行ったのだ。

*

『金閣寺』以降、三島は一時期、時代の寵児だった新人・石原慎太郎をライバル視していた時期があったが、その対象をすぐ別の新人作家へと移して行く。確かジョン・ネイサンも書いていたと思うが、三島が本当に敵視したのは大江健三郎であるだろうと、私も思う。

大江健三郎的な、夢。

私自身は食わず嫌いで大江の小説作品を読んでいないので完全に確定的なことは言えないが(ああ、今後は大江も読まなければいけないのだろうか…)、新聞・雑誌などで彼の政治的発言は或る程度把捉して来た。

その大江の夢。「理性的な市民による、理性的な社会運営」という夢は、確かに人類共通の、永遠の夢であるだろう。けれどこと日本に限っては、その夢が別の超大国の暴力性によって担保されているということは、上に書いた。

そして翻って世界を見渡せば、一体どこに、完全に清廉潔白な国家があると言うのだろう?或る国は今この瞬間にも他国に武力攻撃を仕掛け続けているし、武力は行使しないまでも、日々経済上の激しい“奪い合い”という闘争の中にいる。この世界に生まれて来た以上、暴力性から逃れることなど出来はしない。人類普遍の理想を追求することは良い。しかしそれは自らの中にも存在する暴力性を直視し、コントロールすることによって達成されるのであり、日本の現在の状況は、そのコントロールのレッスンを始めることすら出来ていないと言って良いのではないだろうか。それを無視して平和を、民主を日本人が語ることの恥ずかしさを、私は感じずにはいられないのだ。

もちろん、その背景には、明治維新以降の日本人が行った朝鮮半島及び中国大陸への進出、その致命的な失敗という、圧倒的な恥と暴力の記憶が存在する。しかし敢えて大胆に言うのなら、この記憶を恥じることはないと私は思う。何故ならそれは特に日本人だけに固有のものではないからだ。この地球上の全ての国家、いや、我々一人一人の存在の奥底に、暴力性は必ず存在する。日本人は特に優秀な国民でもなければ特に野蛮な国民でもない。ごく凡庸な、一つの民族だ。だから、他の諸民族と同様野蛮な暴力性を有している。しかしそれを直視しなければ、それを飼い慣らすこともまた出来ないのではないだろうか。

さて、翻って現在の日本が置かれた状況を冷静に見つめてみれば、三島の時代とは大きく異なる明らかな変化が表れている。それは、アメリカの衰退、という多くの日本人が直視したくない事実だ。もちろんそれはもう一つのもっと認めたくない事実、中国の台頭という事実と表裏一体になっている。

この大きな変化を受けて、永遠不変にすら思えた終わらない日常=日米安保条約の存在も今、揺らぎ始めている。経済的な要因、そして地勢学的な要因から、沖縄に海軍を駐留するべきではない、日本は自国の軍隊を持つべきだ、という主張が何とアメリカの側から出始めているのだ。ああ、あの国の何と言う恥知らずの身勝手さ!しかしこれが国際政治の現実であり、これが私たちの戦後平和の後ろ盾となっていたアメリカ様の素顔なのだ。この新しい現実に直面して、私たちはこれからどう行動するべきなのだろうか?オペラ『蝶々夫人』のようによよと泣き崩れ、行かないでください、アメリカさんと泣くのか、一体どうするのか?

いずれにしろ、私たちの前に突きつけられているのは、「国防」という命題だ。私たちは1945年の敗戦以来本当に初めて、日本人、この民族の中にひそむデモーニッシュな力、私たちの暴力性を直視する時期に入ったのではないだろうか?

42年前、1970年11月25日に、三島由紀夫は自衛隊に突入し、自決した。天皇制に関する彼の思想は意見の別れるところでありここでは不問にするが、三島の死にざまが放つ、圧倒的に奇怪で不可解な力!彼がその死で示したものは、スカートの下で「夢」を語る時に巧妙に隠蔽されてしまうもの、私たち日本人の奥底に潜む圧倒的に不可解な力、圧倒的に危険な、暴力性そのものなのではないだろうか。

1970年当時、多くの日本人はその行動をどう受け止めて良いか分からず、失笑とともに忘れ去ろうとした。しかし現在、変わりつつあるこの世界情勢を前にして、三島を本当に笑える日本人がいるだろうか?三島由紀夫、或いは平岡公威。彼以外の誰が、「夢」と「現実」が奇妙にねじれるその結節点へ突撃し、自らの腹をかっさばくことでそこに裂け目を入れることが出来ただろうか?その途方もない激しさに私はまた心惹かれずにいられないのだ。

今回のブログの題名を私は『三島由紀夫と私』と書いた。これは私、西端真矢というこの個人の「私」を指すと同時に、この長い日記を読んで下さった一人一人の皆さん自身を指す「私」でもある。三島由紀夫はあの、狂気と見えながらその実論理的に十分考え抜かれた究極行動によって、「私」たち一人一人に或る「現実と夢」の問題を突きつけている。間違いなく私たちはこれから、その問題に巻き込まれて行くだろう。

*

三島由紀夫。或いは平岡公威。

彼の一生をつぶさにたどることによって、私はこの男の激しい生き方に恋に近いような感情を抱かずにはいられなかった。もしも私があの時代に生まれ、自分の前にこのような激しい男が現れたら、必ず恋せずにはいられなかっただろう。しかし三島は男色であるから、もちろんその恋は永遠の片想いに終わったはずだが、そもそも私は三島が自決した年にこの世に生まれて来た。今、私にとって銀幕の輝かしい偶像のような存在に変わったこの男と、同時代に生きることすら出来なかったのだ。三島由紀夫。或いは平岡公威。あなたに、私の永遠の片想いを捧げる――

☆ブログランキングに参加しています。よろしければ下の二つの紫色のバナーのどちらかを、応援クリックお願い致します☆

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

大衆小説、その悲しい運命 2012/04/03

ツイート

古本屋をうろうろしていて、偶然、古い文学全集の中の一冊、舟橋聖一の巻を見つけた。

以前、仕事で昭和高度成長期の文壇や世相について調べていたことがあって、そのときによく舟橋聖一の名前を目にすることがあったので、一度ちゃんと読んでみたいと思っていた。それで、固いケースに入っていたその本を引っ張り出して中を確かめてみると、『悉皆屋康吉』という中篇などが収められている。

“悉皆屋”というのは着物を着ない人にはなじみがない言葉かも知れないが、たとえば白生地にこちらの注文通りに文様や色を染めてくれたり、つけてしまった染みを取ってくれたり、或いはおばあさんにもらった着物のサイズが小さいので袖を出してもらう…そんな、着物に関するありとあらゆることを請け負ってくれる商売のことだ。着物好きの私としては、「これは買いでしょ!」とすぐレジへ持っていた。何しろたった105円だったのだし。

さて、帰宅して早速読み始めると、とても面白い。

大正後期のエログロナンセンス・和製デモクラシーの時代、世の中がやけっぱちに沸き立っていた騒々しいあの一時代から昭和の初め、戦争の予感が暗く漂い始める憂い深き時代までを、康吉という一人の若者が丁稚として悉皆屋の一番下から修業を積み、様々な人に出会い、影響を受けながら、やがて自分の店を構え、新しい色、新しい文様に挑戦するようになるまでの一代記を描いている。それが単に着物屋の一生物語ではなく、当時の世相とからめて書いているところに深みがあるのだ。物語は雪の夜で終わるが、これは恐らく、この瞬間、康吉の住む日本橋から少し離れた首相官邸や青山の高橋是清邸で、そう、二・二六事件が静かに進行しているのだな、と…そのように類推させる終わり方であり、何とも心憎い演出であると感嘆した。上質のエンターテイメントを読んだ喜びに、ほっとため息をついて本を閉じたのだった。

ところで、その後、舟橋聖一の作品を他にも読んでみたいと思い、105円で買った本の解説に書かれていた「夏子もの」と呼ばれる一連の作品群、夏子という芸者の人生を幾つもの短編で綴ったシリーズを読みたいと思ったのだけれど、アマゾンと日本の古本屋で探しても、一冊もない。この「夏子もの」は一つ一つの短篇の題が『フラ・フープする夏子』『寝もやらぬ夏子』『川開きの夏子』『キンゼイを読む夏子』『山茶花ただよう夏子』と、何とも美しく楽しいのでゼヒ読んでみたいのに!

そこで、図書館に行けばきっと「舟橋聖一全集」があるだろうと探してみたのだけれど、そもそも全集が出ていないようだった。

そしてまた、ちょうど舟橋聖一と同じ頃に一大人気を博していた小説家・川口松太郎の『夜の蝶』という非常に有名な、今でもキャバクラ嬢やバーのホステスを指して言うあの“夜の蝶”の語源となった小説(二人のホステスの華麗な闘いを描いた物語)を前から読んでみたいと思っていたのでついでに探してみると、これも図書館には所蔵されていなかった。それどころか、川口松太郎の本がほとんどないに等しいのだ。仕方なく帰宅してからアマゾンと日本の古本屋で『夜の蝶』を探してみると、恐ろしく高い値段、14000円もする古本が一冊あるきりだった。

*

私は考え込んでしまった。

舟橋聖一と川口松太郎と言えば、一世を風靡した小説家で、今に例えるなら石田衣良や東野圭吾、宮部みゆきあたりに当たるだろうか。それが、没後まだそれほど長い時間が経っているという訳でもないのに、代表作を読もうと思っても、図書館ですら見つけられないのだ。

彼らの作品は、いわゆる“純文学”かと言われればそうではないだろう。純文学の定義は難しいが、ごくごくざっくりと言ってしまえば、文学上の新しい叙述法に挑戦しているか、或いは、哲学的問題を取り扱っているか、ということが大きくは基準であると言って良いのではないだろうか。

では、そうではない文学作品はどう扱われるのかと言えば、大衆小説、今の言葉ではエンターテイメント小説、と総称されている。読んでいると脳が痛くなって来る奇抜な叙述法も、深刻或いは不条理な哲学的考察もなく、しかし、社会や人生を深いまなざしで描いた上質な文学――そういう文学をいつの時代も人々は強く求めていると私は確信しているが、しかし、これらは普通純文学とは認定されない。あくまで“大衆小説”という範疇に分類されることになる。

まあ、分類などどうでも良い。一番大切なことは、読者がその小説を愛し、またいつか繰り返し読みたいと思い、人生の大切な同伴者になるかどうか、ということだろう。もちろん純文学の作品群の中にもそういう力を持った作品はたくさんあるし、同様に、大衆文学の中にも、あるということだ。その尺度をもってとらえるなら、純文学と大衆小説の間にどのような高低もないと、私は考えている。

*

ところで、冒頭で書いた仕事で昭和高度成長期の文学と世相について調べていたときに、いわゆる純文学に分類される文豪たちの作品をあれこれと渉猟することがあった。そこで気づいたことは、「ずいぶん低レベルな作品もあるな」という事実だったのだ。

たとえば川端康成など、何しろノーベル賞を獲っているのでばっちりと全集が出ているし、文庫でも中篇、短篇、様々な作品が絶えず発刊され続けている。しかし、例えば『古都』などを読んでみると、構成があまりにも雑で文体もそう練られているとは思えず、「これ、まだ下書きなのでは?」というレベルとしか私には思えなかった。

そしてよくよく文庫本の解説頁を読んでみると、何と川端本人が、「この小説は私の頭の調子があまり良くないときに書いたもので、文体とか色々いまいちなんです」などというようなことを、ぬけぬけと言い訳がましく書いているではないか!(だったら出すな!と私は言いたい)それでも一度“純文学”に認定されてしまえば、後生大事に扱われて、読者はいつでも手に取ることが出来るという訳である。今は川端だけを一例に挙げたが、他の文豪たちにも同様の低レベルの作品はたくさんあった。

*

私は大衆小説というものに刻印された悲しい運命にため息をつきたくなる。

確かに大衆小説の中には吹けば飛ぶような作品も多いことは事実だ。また、内容には深みのある作品でも、文体の格がどこか低く、或いは浅く、そのぎこちなさに読み進めるのに一苦労するものがあることもまぎれもない事実ではないかと思う。特に平成以降頃からのエンターテイメント小説作家たちの文体の浅さ、或いは“語調の均整が取れていないかんじ”とでも言ったら良いのだろうか、それにはたとえ人気作家と呼ばれる人でも目をおおうほどのレベル低下があると思う。

しかし、例えば舟橋聖一の小説に、そのような文の乱れは一切存在しない。文体は淡々として格調高く、何の心配もなくこの作家の漕ぐ船に乗り続けていられる、と言う、ゆるぎない安定感のようなものが感じられる。それはおそらく、私が買った古本の解説に書かれていた事実と関係があるのだろう。その解説によれば舟橋聖一は十代の頃から膨大な哲学書と文学書(時に原書)を読みあさり、その文学的教養の上に大衆小説を書いていたということだ。最近たまたま有吉佐和子の傑作エンターテイメント小説『悪女について』を再読することがあったが、有吉佐和子の文体もまた、一つも難しいところはないのと同時に、語法、語調の均整は申し分がなかった。昭和期、大衆小説の黄金時代を築いた一群の作家たちの文学的修養は現在の作家たちとは比較にならないほど深く、その基礎の上に書かれた大衆小説=エンターテイメント小説は、だから、極上の喜びを私たちにもたらしてくれる。これを純文学ではないからと軽視して顧みないことは、あまりにも口惜しいことではないだろうか。

文学の本当の価値とは何だろう。

少なくとも私たち読者に出来ることは、したり顔の学者やら評論家やらによる総合的な作家評価(=純文学認定)などは軽々と無視し、作品本位の評価を徹底する、そのことに尽きるだろう。目の前に繰り広げられた作品世界に、今、どれほど心奪われたのか、その奪われ方の強度のみを唯一の価値基準とすること。そして作家たちが私たちの心を奪うのにどれほどの技術を用いたのか、一作ごとに、その職人技のみを注視すること。

一つの救いは舟橋聖一の『悉皆屋康吉』が、講談社学芸文庫から復刊されているということだ。そう、私たち読者からの絶え間ない注視があれば、作品は必ず世代から世代を生き延びることが出来るのだ。

『悉皆屋康吉』、ぜひ読んでみて下さい。

(2行上の“舟橋聖一の『悉皆屋康吉』”をクリックするとアマゾンページに飛びます)

☆ブログランキングに参加しています。よろしければ下の二つの紫色のバナーのどちらかを、応援クリックお願い致します☆

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

言葉でお金を稼ぐ仕事 2012/02/28

ツイート

先週1週間、歯医者へ行くのと資料探しに本屋へ行く以外、どこへも出かけず家で缶詰になっていた。何をしていたのかと言えば、130ページほどの或る書籍の構成書を作っていた。

今週は、先週と同様、歯医者さんへ行くのと資料探しで書店へ行く以外、家で缶詰になっている。仕事の内容は全く違い、今度は或る広告系の文章を作っている。

先週も今週の仕事も、相対しているのは男性の担当者だ。

書籍の方の担当者は清廉な儒学者のような人で、広告の仕事のクライアントたちはまるで維新の志士たちかと思うほど血気盛ん。この振幅はなかなかに楽しい。私はさしずめ男装で町を歩き回る戯作者。妙に人の心をあおり立てる名文の落書(らくしょ)を書けたら最高なのだけれど。

ところで、言葉に行き詰まると、いつも辞書を引きたくなる。

今はもちろん電子辞書の時代で私もふだんはそちらを使っているのだけれど、こんなときにはどうしてか紙の辞書が引きたくなる。類義語から類義語への果てしない旅。だからと言って魔法の一語は見つかる訳もなく、今度は歌を歌ったりビスケットを立て続けに10枚食べてみたり。猫が部屋に入って来てノートの上に陣取り、突然思いついてその猫の背中越しに一行を書きつける。でもすぐまた気に入らずに線を引いてしまう‥

けれど、そうして何時間かが過ぎるうちに、まるで眠っている間に親切な小人が出て来て書きとめておいてくれたように、何とかノートの上に数行が出来上がっているのだ。

一体いつ私はこの文章を書いたのだろう?

自問してみる。

とにかくこの文章がなくなってしまったら大変なのだから、そうです、これは私が書いたのです、と言ってしまおうと思うのだ。

☆ブログランキングに参加しています。よろしければ下の二つの紫色のバナーのどちらかを、応援クリックお願い致します☆

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

「衣装と体」 2010/04/14

ツイート

非常に卑近な例になるが、或る一つの芸術作品を人間の体と洋服を使って喩えてみたとき、体は思想であり、その表現方法は衣装であると言うことが出来る。

もちろん、現代人はダイエットをしたり整形手術をしたり、はたまた豊胸手術なども施すことが出来るのだから、実際には体そのものを改変することは十分可能だ。でも、そのことは今は置いておこう。体は天与のもので、ただありのままに存在することとする。

一方、衣装は、どのように豪華にでも付け加え、引き伸ばすことが出来る。

レースを縫いつけ、リボンを散らし、そもそもきらびやかな厚地の布を使えばその重量感は計り知れない。或いは、敢えてつるりとした合成繊維を使い、ドレープの美しさで人を魅了することも出来る。衣装はその千変万化する特性によって自らを輝かせ、また、それを着る人体そのものも或る一つの見かけへと美しく誘導することが出来る。それが衣装の力だ。

*

さて、ここで冒頭の比喩に戻ると、体は思想であり、衣装はその表現方法である。或る一つの思想を芸術作品の中核に据えて表現しようとするとき、作り手はそこに、自分好みの衣装をまとわせて差し出すことが出来るという訳だ。

ところで、私が一体何故このような比喩を延々と持ち出しているかと言えば、それは、現在の日本に流通する芸術作品のうち、衣装について周到に考えられているものは多いが、それを着る体は衣装の華麗さに釣り合っていないものがほとんどなのではいかと感じるからだ。また卑近な喩えになって恐縮だが、要するに、「脱がせてみたら悲しいくらいに貧相な体だった」、ということだ。

これは、私がそれぞれの作品を見たり読んだりしたときにも思うことであるし、或いは、たまたま作り手の側と実際に話す機会があったときに、色彩や造形、或いは文体や言葉選びの素晴らしさに比べてその思想が驚くほど平凡、浅薄であり、がっかりさせられることが多い‥という実体験から考えるようになったことだ。

*

学生時代、私はかなり熱心に西洋哲学を勉強したが、当時大流行していた(そして今も多数の盲目的信者を抱える)フランス現代哲学には、どうしても賛同することが出来なかった。リゾームだのノマドだのモードの体系だの、はたまその翻訳者が使った用語、スキゾだの逃走だのといった非常に‘ファッショナブル’な衣装をまとったそれらの書物は、フランスのものも日本のものも、私には、3ページで言えることを100ページに引き延ばす、極めて優れたファッションデザイナーの仕事にしか見えなかった。

もちろん、その引き延ばし方そのものが思想の核心と分かちがたく結びついている、という反論が即刻出ることは承知している。だが、本当にそうなのだろうか?

*

当時、フランス哲学に疑いの目を向けていた私が、心の底から傾倒したのはヴィトゲンシュタインの思想だった。それも、前期の代表作『論理哲学論考』ではなく、晩年の『哲学探究』と『確実性の問題』に、大地が割れ天が裂けるかと思うほどの計り知れない影響を受けた。

『哲学探究』を1ページでも開いてみれば分かることだが、そこには、難解な言葉も思わせぶりな‘ファッショナブル’な語句もただの一つも書かれていない。おそらく、小学6年生程度の国語力があれば理解出来る、非常に簡明な文章で全てのページが綴られている。しかし、その一行一行の文章の意味を、つまり、ヴィトゲンシュタインがそこで何を言おうとしているのかを、本当に理解することは極めて難しい。

大切なことは、ヴィトゲンシュタインが、或る程度時代を重ねて生きたフランス現代哲学者たちが直面したのと同様の巨大な哲学的問題に直面したときに、全力で、あらゆるファッショナブルな飾り立てを排除したということだ。『哲学探究』は、全て、最低限必要な、最も簡明な言葉だけで書かれている。それはつまり布地の厚みやドレープがない分、体についてごまかしがきかないということだ。

ヴィトゲンシュタインの哲学はまるで皮膚であり骨であり毛髪であり眼球であるような文章で書かれている。或いは、巨大スーパーマーケットの平場で売られている白いシャツ、グレーのスカート、グレーのズボン、何の特徴もないベルト、黒い革の靴、そのような凡庸な服たちで作り上げる凡庸なスタイルのような文章で書かれいてる。だからこそ、その分、それを着る者の体が、その思想が何を明かしているのかをまざまざと私たちに見せつけるのだ。確実なものは何もない、ということの根元的な恐怖を。ドレープがなければその中に頬をうずめて、恐怖を甘美によってごまかすことは出来ないのだ。

*

もちろん、衣装の周到さを好む・好まないは、個人の趣味の問題と言い切ることも出来るだろう。だからこそ、次のような趣味もまた存在すると言うことが出来る。

出来得る限り平凡なカッティングを用い、ただ実用に耐え得る強度を備えただけの最低限素材を使った衣装をまとう、という趣味

この趣味の持ち主にとっては、胸がないのにレースのひだで無理に胸の厚みを作ったり、弱々しい腕をバルーン袖で膨らませて見せられても、ただただしらけてしまうだけだ。或いは、羽飾りやドレープを使うなら、それを受け止めるだけの肉体の重みが必要だ、と言い換えてもいい。このような趣味は、忘れられがちではあるが、やはり厳然と存在する。

もちろん、ヴィトゲンシュタインは人類有数の哲学者だ。誰もが彼と同様の高みに近づける訳ではない。けれど、少なくとも何がしかのを創作活動を行おうと志す者であるならば、最初からこのヴィトゲンシュタイン的衣装態度を放棄するべきではないのではないか。日々悲しいくらいに貧弱な体たちばかりを目にするたびに、ため息をつきつつそう思うのだ。これも趣味の問題だと彼らは言うだろうか?言いたい者には言わせておけばいい。平凡極まる服装と中肉中背の肉体が作り上げる美は、おそらく、最も審美眼を試される美なのだ。